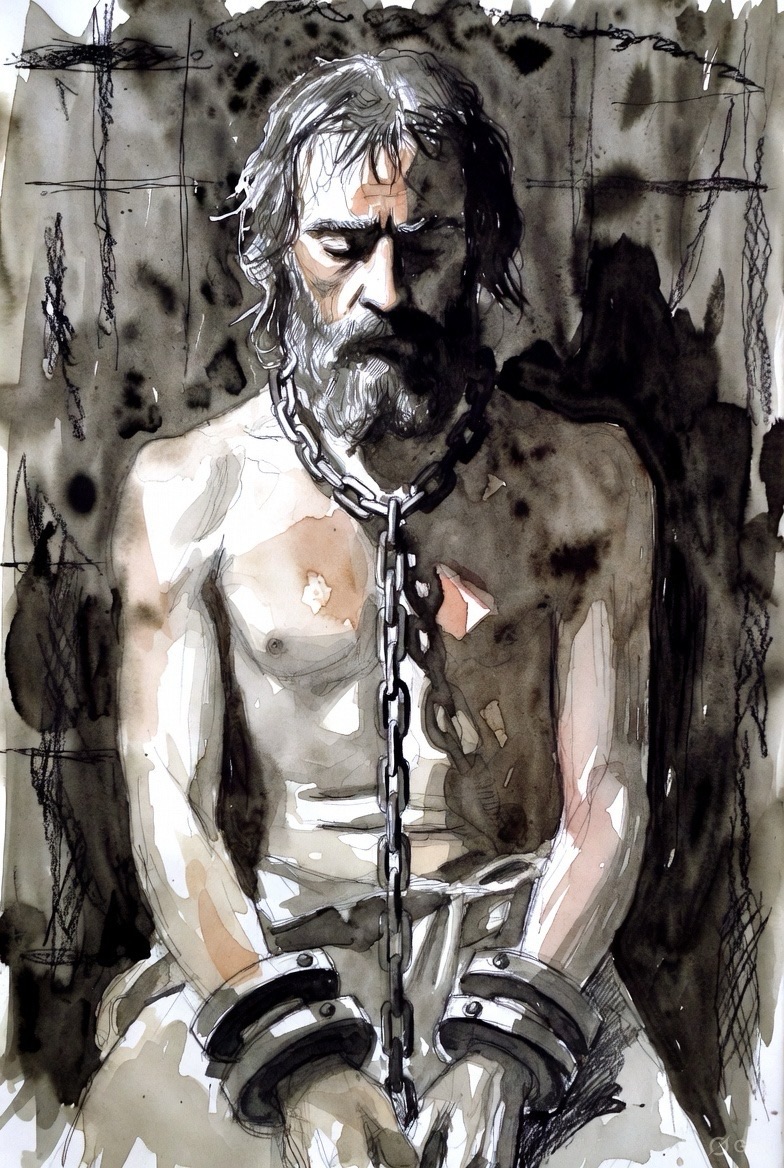

En las sombras húmedas de una cárcel herodiana, donde el eco de las cadenas se entremezcla con el rumor lejano de las multitudes, Juan el Bautista —aquel voz que clamaba en el desierto, asceta de langosta y miel silvestre— envía a sus discípulos con una pregunta que resuena como grieta en la roca: ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro?

La duda no es traición, sino el último fulgor de una profecía que se consume en su propio fuego, Juan había anunciado un Mesías que vendría con hacha en la mano, aventando la era y quemando la paja en fuego inextinguible, pero las noticias que llegan hasta su celda hablan de otro ritmo: ciegos que recobran la vista, cojos que saltan como ciervos, leprosos que vuelven a tocar y ser tocados, sordos que oyen el canto de los pájaros, muertos que regresan al umbral de sus casas, y —sobre todo— pobres a quienes se anuncia la Buena Nueva.

Jesús no responde con definiciones teológicas ni con despliegue de poder apocalíptico, responde con hechos que cumplen, letra por letra, la sinfonía isaiana del Reino: los signos no son espectáculos para impresionar a las masas, sino restauración concreta de lo que el pecado y la miseria habían fracturado, no llega como caudillo revolucionario que derroca tronos con violencia populista, ni como reformador liberal que promete igualdad abstracta sin conversión del corazón, llega como médico de almas y cuerpos, restituyendo la dignidad allí donde más duele: en la carne herida, en la esperanza extinguida, en la pobreza que no es solo material, sino sobre todo espiritual.

Y luego, cuando los mensajeros parten, Jesús vuelve los ojos hacia la muchedumbre y pronuncia sobre Juan una alabanza que parece paradoxal: entre los nacidos de mujer no ha surgido otro mayor; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos es mayor que él, no es menosprecio, sino revelación de un umbral: Juan cierra el tiempo de la promesa; con Jesús comienza el tiempo del cumplimiento. El mayor de los profetas es menor que el menor de los hijos del Reino, porque estos ya no esperan: participan.

En este Adviento, el evangelio nos plantea la misma pregunta que Juan hizo desde su prisión, México ha conocido muchos líderes que se presentaron como salvadores: prometieron cambios radicales o reformas igualitarias, pero sus resultados muestran lo contrario —instituciones debilitadas, violencia persistente, pobreza que se administra en lugar de superarse, el Reino que Jesús anuncia se edifica de otro modo: desde las comunidades locales, las familias y las iniciativas civiles que asumen sus responsabilidades, practicando una caridad efectiva que restaura la dignidad personal sin depender solo del poder central.

Juan dudó y recibió respuesta en los hechos, como nación fracturada por ilusiones recurrentes, nosotros no debemos depositar nuestra esperanza en mesías terrenales ni en profetas autoproclamados, pues no lo son: sus promesas se disipan como humo ante la realidad persistente de la miseria y la división. El Mesías verdadero ya vino y su Reino se construye en los gestos humildes y concretos de quienes reconociendo los signos, deciden actuar con responsabilidad propia y solidaridad genuina.